|

Алла Иванилова

В Казахстане началась очередная “чистка” вузов. Лицензии тех учебных заведений, которые не соответствуют установленным требованиям, временно приостанавливают, давая возможность сделать “работу над ошибками”

В 1991 году в стране функционировало 55 высших учебных заведений. В первое десятилетие независимости в Казахстане активно развивался частный сектор, и к 2001 году число вузов достигло максимума - 182. Поэтому главным стало не количество, а качество.

В этой связи было решено провести оптимизацию. В 2007 году специальными комиссиями, в которые были включены представители Министерства образования и науки, Комитета национальной безопасности и Генеральной прокуратуры, была проведена внеплановая проверка образовательной деятельности 143 высших учебных заведений и 66 филиалов по 16 критериям. После проверки выяснилось, что доля преподавателей с учеными степенями и званиями не соответствовала требованиям в 78 вузах. Не отвечали установленным требованиям фонды учебной и научной литературы в 58 высших учебных заведениях. Кроме того, подготовку кадров по специальности “Юриспруденция” осуществляли в более чем 60, а по экономическим специальностям - в более чем 100 вузах.

В итоге были закрыты 11 вузов, не способных обеспечить качественное образование. Кроме этого из-за присоединения к другим учебным заведениям по решению учредителей прекратили образовательную деятельность еще 14 вузов. Также ряд вузов объединили и на их базе создали учебно-производственные комплексы. Пострадавшие в этой ситуации студенты были переведены в другие вузы на тот же курс и те же специальности.

Вторая волна оптимизации высших учебных заведений пришлась на момент, когда во главе Министерства образования и науки стоял Бакытжан Жумагулов. Тогда предполагалось сократить их численность до сотни (в каждом регионе по одному государственному и одному частному. Исключение - такие крупные города, как Алматы, Астана, Шымкент и Караганда), что позволило бы выйти на принятый в развитых странах показатель числа высших учебных заведений по отношению к численности населения, по которому Казахстан существенно опережал такие государства, как Германия, Япония, Великобритания, и уступал нескольким странам, в том числе России и США. С 2012 года проводилась системная работа. Процесс оптимизации осуществляется по трем механизмам: объединение, понижение на уровни академии, института, колледжа, закрытие путем отзыва лицензии.

В июне 2014 года была создана Республиканская комиссия по вопросам модернизации высших учебных заведений, в которую вошли депутаты парламента, представители правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры, неправительственных организаций и вузов. В прошлом году Комиссия заседала восемь раз и рассмотрела деятельность 42 частных вузов. В конце года Генеральной прокуратурой совместно с Комитетом по контролю в сфере образования и науки проведены проверки 32 частных вузов республики. По их результатам административные дела по Казахской инженерной, финансово-банковской академии (г. Алматы), Казахской инженерно-технической академии (г. Астана), академии “Кокше” (г. Кокшетау) направлены в суд для отзыва лицензии, а действия лицензии 22 вузов приостановлены на срок от одного до шести месяцев. Кроме того, Комитетом по контролю в сфере образования и науки самостоятельно в 2014 году проведены плановые проверки в 31 вузе и государственная аттестация в 18. Сейчас действия лицензии приостановлены сроком до шести месяцев в девяти высших учебных заведениях. В этот период образовательный процесс продолжается, при этом учебным заведениям необходимо устранить выявленные нарушения. По истечении срока проводится повторная проверка, если работа над ошибками не выполнена, лицензия отзывается по решению суда. Таким образом, за 2014 год отозваны лицензии у пяти вузов: ТОО “Академия экономики и управления - Евразийский институт рынка” (г. Алматы), Жамбылский гуманитарно-технический университет (г. Тараз), Казахстанско-Российский университет (г. Астана), Таразский технический институт (г. Тараз) и Казахско-Китайская академия (г. Кызылорда). В итоге с 2012 года число вузов сократилось со 148 до 126.

Оптимизация - процесс непростой, и, как признавался экс-министр образования и науки Бакытжан Жумагулов, он столкнулся с мощным сопротивлением. Не секрет, что за каждым высшим учебным заведением кто-то стоит и лоббирует свои интересы, которые никак не связаны с сокращением. Против выступает и вузовская общественность - никто не хочет лишаться насиженных мест, а также общественные деятели, которые считают, что максимальный доступ населения к высшему образованию - это достижение независимости, а любые сокращения и ограничения в этой сфере будут не в интересах народа.

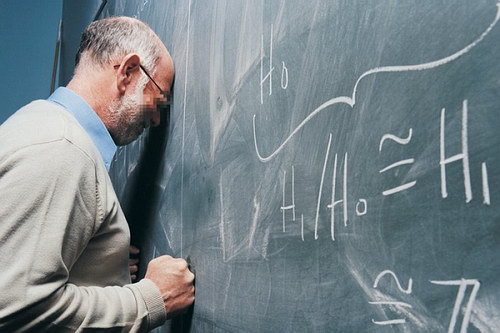

Возможно, поэтому в этой системе все еще есть “слабые звенья”. На прошедшем в начале года расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки вице-премьер Бердыбек Сапарбаев предупредил руководителей частных вузов и колледжей о закрытии в случае неудовлетворительной работы. “Мы с министром в Астане посетили два вуза, просто стыдно. Студентов нет, базы нет, но готовим специалистов. Это что такое? Постеснялись бы ребят, которые там учатся. Завтра какие из них будут специалисты? Какое образование они получат? Поэтому я предупреждаю руководителей частных и государственных вузов, колледжей: здесь будет жесткий порядок”, - сказал он тогда. Кстати, позже стало известно, о каких столичных вузах говорил заместитель премьера. Это университет “Астана” и Казахская инженерно-техническая академия.

Сегодня существуют две категории вузов - массовые и элитные. Последние известны во всем мире. Это “Оксфорд”, “Гарвард”, Лондонская школа экономики, Гейдельбергский и Геттингентский университеты, Университет Париж-Дофин и Монпелье и другие. В общем, первая сотня рейтинга Times Higher Education (THE). Парадокс в том, что в Казахстане хотят элитное образование, но в массовых масштабах. При этом во многих странах доля студентов в возрастной группе от 18 до 25 лет сокращается. Так, если в Германии в 2006 году 51 процент молодых людей обучались в вузах, в 2013-м - 48. В Великобритании доля студентов вузов в те же годы снизилась с 64 до 59 процентов, во Франции - с 62 до 56 процентов. Великобритания, Франция и Германия - страны “новой индустриализации”, которая требует развитого среднего профессионального образования, то есть подготовки людей, которые хорошо работают руками и думают головой. В развитых странах созданы очень гибкие образовательные системы с акцентом на профессиональное обучение. То есть большинство детей должны сначала получить профессию, а потом те, кто сможет и пожелает, поступают в вуз.

Астана |