|

Жанат Досхожина

В начале осени в Астане прошел V Международный кинофестиваль “Евразия”. Казахстанские фильмы были одними из фаворитов Центральноазиатского конкурса. Впервые был экранизирован один из самых больших казахстанских исторических проектов “Мустафа Шокай”. Успешно прошла премьера романа Чингиза Айтматова “Прощай, Гульсары”. Отечественные фильмы “Вдвоем с отцом” и “В городе А” также заслужили внимание зрителей

- Наше кино на международном конкурсе несомненно является положительным показателем развития киноискусства в Казахстане. Однако не стоит забывать и о проблемах в казахстанском кинематографе, при анализе которых возникает множество вопросов. На них мы попросили ответить сценариста и киноактера Нурлана Санжара.

- На Ваш взгляд, почему в Казахстане существует проблема менеджмента в кино?

- Это все издержи советского кинопроизводства. Мы до сих пор живем по старым принципам. Сравним: на Западе, когда продюсер получает деньги для съемок очередного блокбастера, он обязуется вернуть использованные им материальные затраты, и даже с процентами - это самый настоящий кредит.

Наши же государственные деньги не возвращаются ни с процентами, ни без них. Потому что денег возвращать не надо, это условие не указывается ни в одном договоре. Раз так, то никто из участников съемочной группы не заинтересован сделать такой сюжет, который принесет кассовую прибыль.

Продюсер не старается организовать кинопроцесс таким образом, чтобы это было экономно и выгодно, а режиссер, пользуясь всеми этими обстоятельствами, пытается просто выразить самого себя с помощью кино. Причем за счет государства.

Зато потом государство ругается, что у нас нет настоящего казахского кино. А откуда ему взяться?! Если перед режиссерами и продюсерами не поставлено никаких задач, как экономических, так и художественных.

|

|

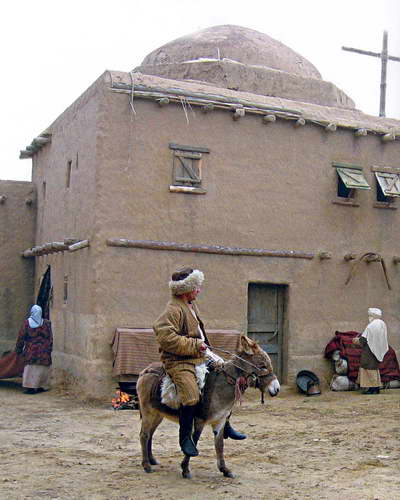

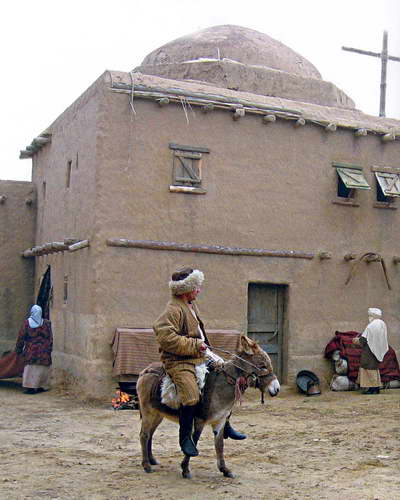

Кадр из фильма “Тюльпан” |

- Какими законами регламентируется процесс кинопроизводства в нашей стране?

- У кино в Казахстане нет законов. До сих пор парламент, не известно по каким причинам, законов о кино не принимает. Но ведь они нужны! Есть такое мнение, которое высказывают некоторые депутаты, что существующего Закона о культуре достаточно, пользуйтесь, мол, им. Это тоже парадокс.

И, что самое удивительное, наши режиссеры держатся за эту систему! По принципу: пусть у меня маленькая зарплата, зато я самовыражаюсь благодаря своим фильмам.

- Можете ли Вы привести пример кинофильма, который соединил в себе и выполнил художественную и экономическую задачи.

- Самый яркий пример - фильм Милоша Формана “Полет над гнездом кукушки”. Это кино прекрасное и с точки зрения авторского кино, и с точки зрения кассовых сборов.

- В чем секрет таких шедевров?

- Секрет прост до гениальности: труд, труд и только труд. И одним из примеров такого упорного труда можно назвать процесс работы съемочной группы Тимура Бекмамбетова. Я видел, как они работают. Рабочий день с восьми часов утра до восьми часов вечера. Никто из съемочной группы не сидит и спокойно не курит, никто чай не пьет и в шахматы тоже никто не играет (как у нас многие казахстанские кинематографисты любят показывать, что они любят играть в шахматы).

На съемочной площадке под руководством теперь уже режиссера мирового масштаба два раза задания не повторяются. Они всегда так работают. Отсюда появляется настрой на творческий успех, который предполагает успех экономический. Они наглядно доказали эту теорию. Доход “Дневного дозора” составляет 31 миллион долларов.

- В кинотеатрах Казахстана большим успехом пользуются западные фильмы. Чем это объяснить?

- Казахстанские прокатчики стоят перед выбором. Купить копию голливудского блокбастера за определенную сумму или же наше казахстанское кино. Перекрыть стоимость отечественного фильма, который очень часто не отвечает духу современности и который не исполнен технологически в западной манере, практически невозможно. Естественно, прокатчик выбирает голливудский фильм.

- С чем связано отсутствие работы для многих казахстанских актеров?

- Начну издалека. Еще в детстве, когда я снимался в фильме “Меня зовут Кожа”, Шакен Айманов предлагал послать меня в Ленинград, в специальную среднюю школу с актерским уклоном. Чтобы после этой школы я мог поступить во ВГИК на актерский факультет. Я категорически отказался! Будучи еще ребенком, я видел, что актер не востребован в казахском кинематографе - и это была точка зрения пятиклассника!

После я понял, в чем проблема. Во-первых, кинорежиссеры в отличие от театральных режиссеров работают с актерами хуже - парадокс, но хуже. Во-вторых, молодые казахские кинорежиссеры подспудно боятся великих и больших актеров, так как на съемочной площадке они не могут им приказать сделать то или другое. Ведь, давая актеру задание, нельзя исходить из приказа, нужно исходить из целесообразности. Это смущает их, и они перестают приглашать больших мастеров на ответственные роли.

В-третьих, молодые режиссеры, желая упростить сложный процесс съемок, берут “людей с улицы” - непрофессиональных актеров, которыми можно управлять, превращая их в своеобразных марионеток на съемочной площадке.

- Почему происходит столь частая смена власти в высших эшелонах кинематографа?

- Это происходило всегда. И в советское время тоже. К кинематографу, который являлся идеологическим оружием, были очень высокие требования, так как кино могло возражать против существующей власти и режима. И потом, каждый новый директор “Казахфильма” всегда исполнял заказы власти.

- Почему многие казахские кинорежиссеры создают фильмы скорее для различных фестивалей, нежели для обычного казахстанского зрителя?

- Раз режиссер не смог заработать на фильме, ему больше ничего не остается, как ехать на какой-нибудь малоизвестный фестиваль, получить там бумажку и хвалиться ею. Вот, мол, какой я необычный и талантливый! Это точка зрения художника-эгоцентрика. А почему он таким стал? Не потому, что он такой родился, а потому, что сама система бывшего советского и нынешнего казахстанского кинопроизводства вынуждает режиссера стать таким. Она дает деньги снимать, но назад денег не требует.

- Что Вы думаете о частных киностудиях в Казахстане?

- Сейчас очень много противников коммерческого кино, потому что люди боятся исчезновения “Казахфильма”. Конечно, государственный заказ должен оставаться, но не должен быть основой кинопроизводства. В Казахстане рынок создается тяжело, так как кинематограф облагается чудовищным налогом - 40 процентов.

Я думаю, что деление кино на коммерческое и творческое - это все блеф. Кинематограф состоит из двух составных частей. Первая - это искусство живописи и графики. Вторая - искусство зрелища. Поэтому я считаю, что в кино искусство должно быть соединено со зрелищем. Но чисто коммерческое кино я отрицаю. Арт-хаус - тоже крайность, это авторское кино для избранных, эстетствующих. А ведь все должно быть в пропорциях!

Напоследок я хотел бы процитировать слова казахского режиссера Амира Каракулова, который сейчас работает в России: “Казахфильм” превратился в такой необычный механизм, который выталкивает из себя самых талантливых”. Как бы это ни было трудно признавать, но это так. Рашид Нугманов, Серик Апрымов, Саша Баранов, Абай Карпыков - все они когда-то работали для казахского кино, но сейчас они в Москве. Почему?! Потому что в России другой климат в кинематографе. Там вокруг талантливого человека образовывается круг единомышленников.

У нас прямо противоположная ситуация: стоит появиться человеку, заявляющему о себе, как он тут же наживает себе врагов. И в конце концов он остается безработным. |