|

25

августа 2006 №34 (430)

Анна Шелепова, Андрей Губенко

Заповедный мотив

В этом году исполнилось десять лет со времени создания

сразу трех Национальных парков в Казахстане: “Алтын-Эмель”, “Кокшетау”

и “Иле-Алатау”. В наше время Национальный парк - пожалуй, оптимальный

способ сосуществования человека и природы, где последней обеспечена

защита и охрана, и в то же время не в условиях изоляции от человека

(как в заповеднике), но открыта для посещения и, скажем так, взаимного

общения. Правда, непременное условие при этом со стороны человека

- воспитание.

В былые времена, однако, национальные парки считались атрибутом

“загнивающего капитализма”. Сегодня их в Казахстане с добрый десяток.

И забылись уже идеологические клише, как будто всегда так и было...

В Алматы на пересечении улиц Манаса (бывшая Чапаева) и Шевченко

стоит здание, в котором сейчас расположен магазин для охотников

и рыбаков. А четверть века назад здесь находилось Главное управление

заповедников и охотничьего хозяйства, подчинявшееся напрямую председателю

Совета Министров. Именно отсюда велось руководство неслабой тогда

отраслью, именно здесь принималось решение о создании почти всех

нынешних Национальных парков Казахстана. Существенную роль в той

истории сыграл тогдашний заместитель начальника главка и начальник

госохотоинспекции Анатолий Каргаполов

|

- Так вышло, что почти все нацпарки проектировались

в начале 80-х годов. С чем это было связано?

- Да, среди них можно назвать и Катон-Карагайский в Восточном Казахстане,

“Кокшетау” и “Бурабай” - в Северном, Иле-Алатауский и Чарынский

в Алматинской области... Все они были созданы только в годы независимости,

в 90-е или даже в новом веке, но планировались еще при мне.

В КазССР был создан лишь один национальный парк - Баянаульский,

в 1984 году. Да и то больше юридически. Фактически организация особо

охраняемых природных территорий (ООПТ) затянулась на годы.

А на вопрос “почему?” отвечу так. В те времена была хорошая база,

как теоретическая, так и финансовая. В унисон работали наука (очень

интересный, грамотный был вице-президент Академии наук Гвоздев)

и правительство. Было мощное биообоснование. И создание новых заповедников,

нацпарков подкреплялось солидной научной базой.

К тому же в проектировании принимали участие сильные спецы, например,

биолог Ковшарь, орнитолог Гаврилов. Плюс был неплохой исполнительный

орган - главк. А в ЦК, что бы о нем сейчас ни говорили, никогда

не скупились на деньги. Если, конечно, удавалось их убедить, что

дело стоящее. Но они прислушивались. Кстати, прислушивались к любой

толковой идее: не только когда просили денег, но и когда выступали

с предложением об экономии.

Например, вот решили тогда пробурить скважину для добычи пресной

воды на Барсакельмесе. Уже выдали для этого громадные суммы. Правительство

предложило нам все - вплоть до теплоходов, чтоб мы могли доплыть.

Я посчитал, что эти затраты необоснованные. Геология не была изучена,

и я понимал, что пресной воде взяться неоткуда - кругом соленый

Арал. 36 промилле на литр соли. Это громадное содержание солей.

Я все же смог доказать, что нет смысла делать причалы. Лучше добывать

воду дедовским методом - зимой заготавливать лед в море (Арал, как

известно, замерзает) и закапывать его в степи.

Впрочем, организацией новых ООПТ не ограничивалось. Активно обустраивались

и те, что созданы были гораздо раньше. Например, знаменитый Маркакольский

заповедник на одноименном озере в Восточном Казахстане был образован

в 1976 году, но там были лишь какие-то таежные срубы. Из-за отсутствия

инфраструктуры, кстати, не хватало и специалистов.

Я стал строить кирпичные здания. А проблемы с доставкой стройматериалов

- вокруг непролазная тайга - решал своеобразно. Был такой Шнайдер,

начальник строительного треста Восточно-Казахстанской области. Он

был рыбак. Я ему сделал пропуск - рыбы там немерено, а он на баржах

через озеро привез кирпич. Как там стало посовременней, поехали

туда и молодые ученые.

Отмечу и работу в Коргальджинском заповеднике - на здешних озерах

расположены крупнейшие в регионе колонии птиц, включая фламинго.

До сих пор построенные в этом диком краю жилые и социальные объекты

остаются недосягаемым примером.

Добавлю, правда, что не все из тогда задуманного воплотилось. Так

и не был создан, например, Илийский заповедник в дельте Балхаша.

Итог: Или превратилась в свалку, река погибает. Я на это просто

не могу смотреть и последние годы туда даже не езжу...

|

Рассказывает Анатолий Каргаполов:

- Был такой случай, как ни громко это звучит, героический.

Поехал я в Кызылорду. Вернее, все мои коллеги знали, что поеду

в Джамбул, а я вместо этого отправился в Кызылорду, чтобы

там не успели подготовиться. Помню, мороз был, как раз 23

февраля. Со мной был Михаил Жинкин, опытный следопыт.

Едем на двух машинах, смотрим: сайгаки располосованные в степи

лежат. И таких групп мертвых сайгаков штук 20. Посмотрели

- все матки, все с эмбрионами... Уголовное дело.

Михаил давно знает степь. Нашли следы. Путь привел к барханам,

в 300 км от Кызылорды. Там лежат две настоящие горы сайгаков,

но никого нет. Решили остаться в засаде. Караулили всю ночь.

Наконец, утром увидел, как в нашу сторону едут КамАЗы. А мы

положили шипы на дороге. КамАЗы идут прямо на нас, заходят

к барханам Ветер как раз дует в нашу сторону. Слышим, как

они говорят, что у них колеса проткнуло. Начинают бортовать.

Мы в этот момент выезжаем на “Нивах”. Я беру автомат, навожу

прямо на них. Они опешили. Пять здоровых ребят. У меня была

рация. Я начинаю передавать по ней информацию, где нахожусь,

кого поймал... А тем временем напарник забрал у браконьеров

ружья. Оказывается, за три дня до этого был милицейский рейд.

Они испугались, что мы не одни и по рации я вызывал подкрепление.

Оформили протокол. Сфотографировали сайгаков. Я насчитал потом

1012 штук.

Спросил, кстати, почему бросили в степи такое количество голов.

Они ответили, что животные были нежирными. Загрузились, поехали

в Кызылорду. Я говорю, зовите своего покровителя. А покровителем

оказался мой подчиненный - начальник инспекции. Да и они были

бывшие работники охотпромхоза, то есть все профессионалы.

И на суд потом меня не пригласили, хоть был я основным свидетелем.

Правда, штраф они все-таки уплатили - около сорока тысяч,

большие деньги в 1985 году.

|

- Почему так происходит? Государство менее рьяно

защищает природу? В чем дело?

- Система была прогнившей и в мое время, коррупция была и тогда.

И люди всегда браконьерничали. Вот, например, как-то весной я поехал

на Капчагай. Справа были разливы небольших озер. Увидел охотников,

мы остановились. Смотрю, начинается стрельба. Утки падают. Охотники

их в машину и по газам. Мы за ними, обогнали, остановили. Заставили

выйти. В машинах, конечно, нашли уток, оружие. Составили акты, забрали

ружья.

А наутро ко мне в кабинет приходит видный парень в представительном

черном костюме и говорит: “Если оружие отдадите, такую вам могилку

хорошую сделаем!” Я ответил, что юмор у него черный. А потом оказалось,

что охотники, которых мы задержали, действительно работают... гробокопателями.

Я ответил, что не время мне еще. После узнал, что парень этот умер

от цирроза печени, пил, говорят, много.

Тогда воровали на одном, сегодня на другом. Например, сайга: браконьеры

тогда не имели возможности продавать рога в Китай, этим занималось

исключительно государство через Владивосток. Деньги делали на мясе.

Чабаны сдавали сайгачину государству как баранину, а овец оставляли

себе. Сайгаков же стреляли тысячами, навар был по тем временам приличный.

Но не было такого всеобщего безразличия к природе, как теперь. Взять

хотя бы охрану лесов...

- Да, недавно были страшные пожары в трех знаменитых лесах страны:

Наузрумском, Иртышском (ленточном) и Алексеевском бору (“НП” об

этом писало и следит за расследованием)...

- Понимаете, как ни странно, авральных ситуаций по пожарам раньше

просто не было. Чем объяснить - не знаю. Леса никогда не горели.

Ни в Восточном Казахстане, где много сухостоя... В Прибалхашье чабаны

всегда жгли камыш, у них такая слабость. Но сильных пожаров не было.

Так что сейчас пожары связаны, скорее, с тем, чтобы потом можно

было лес продать - горельник ведь!

Дело не только в поджогах. Кто будет заниматься лесом? Вот сейчас

идет тендер по охотничьим хозяйствам в областном центре, Талдыкоргане.

Уйгурский район разделили на 21 хозяйство. Казалось бы, у каждого

участка будет хозяин, который должен смотреть за территорией...

На самом деле будут удельные княжества, в которых будет либо охота,

либо пьянка, но никто не будет заниматься практическим разведением

леса. Будут хозяйства для узких интересов.

- Ну что же... Слава богу, есть еще Национальные парки - для

широкого населения.

- Парки есть, но, на мой взгляд, другие парки нужны людям. Я бывал

в разных странах, жил в Австралии одно время. Там совершенно другой

подход к национальным паркам. У нас внутри нельзя гулять и тут вроде

бы логика есть, вроде бы нельзя беспокоить животных. Но на самом

деле это чушь. Животное не боится человека до тех пор, пока человек

не причинит ему вреда.

Там развита инфраструктура. Заезжаешь в Нацпарк, все есть - современные

туалеты (не наши вонючки), вода, тут же жарят чебуреки и шашлыки

- все бесплатно, платишь только за вход. Душевые кабины тут же.

Чистота. Но главное даже не инфраструктура...

|

|

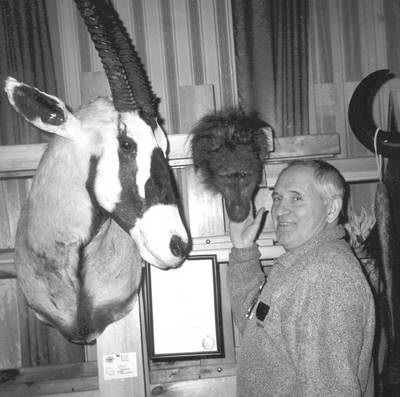

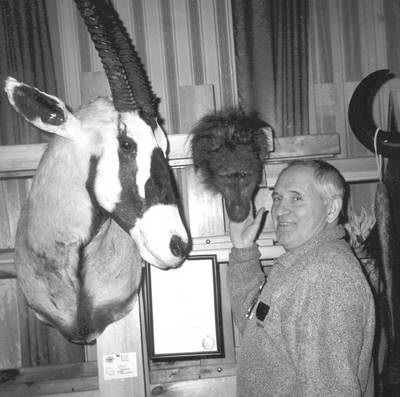

Долгое время у Анатолия Каргаполова было необычное прозвище

в среде охотников - музыкант. Дело в том, что музицирование

действительно являлось первой его профессией.

А выучился он этому делу, будучи... сыном полка. Уже после

войны. Отца убили, а детей в семье было много. И он пошел

в кавалерийский полк - он и еще десять таких же пацанов. Тогда

была такая практика. А первым его инструментом стала труба.

Уже потом научился играть на саксофоне и, вернувшись в Алма-Ату,

возглавлял ансамбль “Оптимисты”. Деловая жилка, проявившаяся

тогда, все больше увлекала административной работой, а затем

его стали продвигать по профсоюзной линии и, в конце концов,

перевели в охотничий главк.

Музыка и охота - вещи, казалось бы, несовместимые, и за спиной

Анатолия Каргаполова шептались, что в охоте он не разбирается.

Пришлось доказывать свое, если не превосходство, то грамотность.

А начинать с изучения охотоведческой литературы.

Надо было поднять уровень компенсации исков и штрафов. Это

дело было практически запущено. Из одного миллиона взыскивали

только 10 процентов. А через пять лет работы результат был

95 процентов. Именно тогда начинающий работник заставил заработать

систему составления актов, опроса свидетелей, судопроизводства,

заинтересовав не только егерей, которым отдавал 32 процента

суммы, взысканной с браконьера, но даже и секретарей, оформлявших

протокол, - 3 процента. Больше слова “музыкант” за спиной

Анатолий Каргаполов не слышал никогда.

|

- Есть своего рода договор между человеком и животным:

мы вас не убиваем, а вы нас не боитесь. Но ведь настоящему охотнику

надо, чтоб зверь был не наивный, пуганый. Чтоб за ним надо было

погоняться, а не стрелять по часам у искусственного водопоя. Вы

согласны, что иностранцы едут к нам за экстримом?

- Это чисто спортивная охота. И все же в данном случае у нас охотники

пожинают результат браконьерской деятельности. Я работал с интуристами,

и они удивлялись, как у нас много браконьеров.

Надо добиваться, чтобы звери все-таки не боялись человека, чтоб

люди и их дети могли бы играть с ними в условиях дикой природы.

Тогда только можно будет сказать, что наша тогдашняя задумка по

созданию национальных парков удалась.

|