|

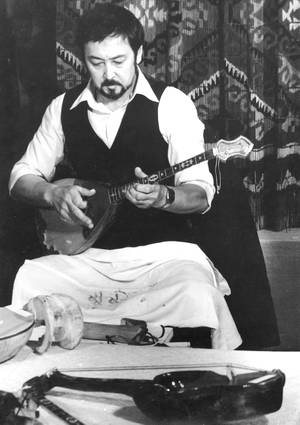

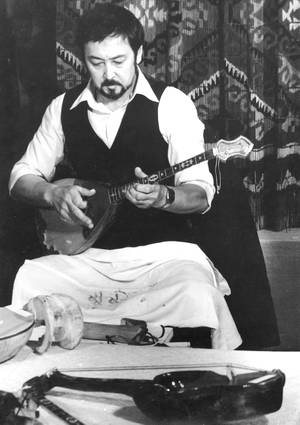

Георгий Афонин

Золотая домбра Муратбека

Когда-то Муратбек Джунысбеков захотел усовершенствовать

домбру. Поначалу идея показалась неосуществимой: традиционный музыкальный

инструмент почти не менялся на протяжении нескольких столетий. Но

природное любопытство и талант Муратбека взяли верх. Так началась

история создания уникальной коллекции казахских народных инструментов

История эта, по признанию самого мастера, началась намного

раньше - в родном ауле Муратбека Джунысбекова Жаунгер в отрогах

Джунгарского Алатау. Там прошло детство Муратбека, и рано проявился

его поэтический и песенный дар. Впрочем, это неудивительно. Песнями

и мелодиями домбры выражали свои чувства и отец, и дед Муратбека,

который, услышав песню “Сары Шокы”, написанную внуком, подарил ему

домбру необычной пятиугольной формы. Этот подарок, пожалуй, все

и предопределил в жизни будущего певца и музыканта.

Муратбек Джунысбеков часто берет в руки эту старенькую домбру, на

которой он впервые заиграл в шесть лет. Многое изменилось с тех

пор. Неизменным осталось одно - любовь к музыке, жажда постичь истоки

народных мелодий.

Восьмиклассником он победил на Республиканском конкурсе молодых

талантов. Сама Бибигуль Тулегенова вручила ему диплом и... домбру

в подарок. Годы спустя, вернувшись из армии и будучи студентом республиканской

эстрадной студии по классу вокала у народного артиста Казахстана

Жусупбека Елебекова, Муратбек опять столкнулся с домброй. И у его

учителя, и у знаменитого Амре Кашаубаева, еще в двадцатые годы прошлого

века покорявшего мир народной песней, были свои инструменты, изготовленные

известными в народе мастерами. Подарив любимому педагогу собственноручно

выточенную изящную трость, он услышал: “Муратбек, ты ведь знаешь,

по нашим обычаям у каждого хорошего акына должна быть домбра. Попробуй

и ты сделать инструмент для себя”.

Муратбек решил, что совпадений не бывает, и с загадочной домброй

ему просто так не разойтись. Начались поиски “золотого сечения”.

Где гармония между формой домбры и тембром ее голоса? Муратбек нашел

полено из лиственницы и принялся за дело. Днем репетирует, выступает

на сцене алматинской областной филармонии, солистом которой он к

тому времени стал, а ночью создает свою первую домбру. Сколько бессонных

ночей провел мастер за работой, знает только он сам и жена Зере

- его внимательный слушатель и бесценный советчик. А домбра не получилась.

Слишком твердое для музыкального инструмента было выбрано дерево.

В старину из него делали колеса для повозок. Вот и у домбры звук

оказался не бархатный и нежный, как должно быть, а неприятный, с

металлическим оттенком. Но Муратбек не отчаялся. Ведь любой опыт,

пусть это даже и неудача, лишь прибавляет настоящему мастеру силы

и желания творить новое.

|

Чтобы запела домбра, нужно постичь душу этого инструмента.

Этому и решил посвятить свою жизнь Муратбек Джунысбеков. Сегодня

в его коллекции около сотни народных инструментов: адырна, жетыген,

шертер, несколько разновидностей кобызов и три десятка домбр. Даже

у двух с виду одинаковых инструментов в этой коллекции разное звучание.

А секрет, как объяснил мастер, в том, что одна домбра сделана из

клена, другая из тополя. Разный материал - разный тембр. У каждого

инструмента свой голос - как и у человека. И голос этот может сказать

о многом. Недаром хан Джучи из легенды об Аксак-Кулане приказал

залить “глотку” расплавленным свинцом домбре, на которой безмолвный

поэт поведал о гибели ханского сына.

Немало инструментов собственноручно сделал Муратбек, прежде чем

понял, что лучше всего домбра выходит из ели, стенки по толщине

должны быть равномерными и просвечивать на свету. Сколько книг перелистали

они с женой, чтобы найти нужный орнамент, восстановить старинную

форму инструмента.

Одна из домбр в коллекции Муратбека вызывает особый интерес, как

его подлинное изобретение. Обычно струны домбры настраивают поочередно

с двух колков. Муратбек же приспособил третий колок, поворачивая

который можно стразу две струны перевести в нужную тональность,

что очень удобно для артиста во время концертного выступления.

- Раньше, говорит Муратбек, домбра была пятиугольной, плоской, чтобы

могла поместиться в походную сумку наездника. Но встречались и треугольные

инструменты и домбры грушевидной формы. Интересная деталь - насколько

ярок орнамент национальных одежд и ковров, настолько прост узор

на домбре. Главное - ее голос. Может быть, поэтому люди, истинно

влюбленные в нее, как Муратбек, всегда скромны.

В отличие от любимой музыки, о своих заслугах и достижениях он говорить

не любит. А их немало. Взять хотя бы его детище - фольклорный ансамбль

“Кобыз сарыны”, выступление которого было удостоено Гран-при на

состоявшемся в ноябре Восьмом международном конкурсе “Шабыт” в Астане.

Как признается сам Муратбек, этот ансамбль - плод двадцатипятилетнего

труда и непрестанного поиска. Ведь все концертные инструменты, звучащие

в ансамбле, сделал он сам. Вместе с мечтой разгадать секрет звучания

домбры жила в нем мечта создать ансамбль кобызистов. Ведь существуют

же ансамбли скрипачей. А чем хуже кобыз? Чтобы воплотить мечту в

жизнь, пришлось идти невероятно трудным, но единственно возможным

путем. А именно - создавать все инструменты собственноручно. Но

рассказ об этом Муратбек прерывает легендой.

В созданном Муратбеком ансамбле “Кобыз сарыны” все инструменты уникальны.

Например, массивный нар-кобыз, гриф которого венчает вырезанная

из дерева голова дикого козла. Этим инструментом Муратбек решил

заменить контрабас. Вернее, создать ему казахский аналог. Струны

изготавливаются из кетгута, а смычок - из конского волоса. Жез-кобыз

пришел в ансамбль в прямом смысле слова из легенды. Такого инструмента

в наше время попросту не существует. Да и в источниках ничего не

упоминается ни о его форме, ни о звучании. Если понимать его название

дословно, то выходит, что корпус его должен быть медным. А это говорит

и о своеобразном тембре инструмента. Муратбеку ничего не оставалось

делать, как... придумать этот инструмент самому. Традиционному по

форме кобызу он подарил деку из кожи теленка и две струны. Вместо

шпиля внизу корпуса - изящный сапожок. Получился вид вполне оригинальный.

Ансамбль интересен еще и тем, что он разнородный по своему составу.

В него Муратбек ввел барабан дангру и, на равных со всеми правах,

шумовые инструменты: бул-бул-саз, кылышпан, муйиз-сылдырмак и сакпан-саз.

У этих неприметных с виду инструментов в исполняемых произведениях

небольшие эпизоды. Но какие точные акценты они создают, как ярко

подчеркивают индивидуальность каждого инструмента. Они помогают

добиться того, о чем мечтает Муратбек Джунысбеков - приблизить звучание

рукотворного инструмента к звукам природы.

- Народная музыка - это философия, - говорит Муратбек. Сегодня она,

выйдя за рамки прикладного значения, существует не для культовых

целей, как прежде, а для высокого искусства. И вполне в состоянии

обогатить не только нашу национальную, но и мировую культуру.

Кому-то это может показаться громкими словами. Но вот подтверждение

сказанного. И опять из биографии Муратбека. С невероятным успехом

при полном аншлаге прошли все десять сольных концертов певца в 1991

году в Париже. Муратбек исполнял казахские песни, аккомпанируя на

домбре в престижнейших залах французской столицы - Доме Инвалидов

и Центре Жоржа Помпиду. А началось все с приглашения администратора

парижской Гранд-оперы, который побывал в Казахстане и услышал пение

Муратбека. Вскоре он получает вызов во Францию. Муратбек, смутившись,

вынужден был ответить, что он не оперный тенор, а исполнитель народных

песен, поет под домбру. Но приглашение все же принял. И на заключительном

концерте певца искушенные французы в знак благодарности и восхищения

забросали всю сцену букетами цветов.

Потом были гастроли в Анголу, на Кубу, в Индию, Португалию, Германию,

Польшу, Чехословакию, Турцию и почти по всем республикам бывшего

СССР. И везде музыканта ждал успех. Секрет его, по признанию Муратбека,

в том, что он старается перенести культуру древности в наши дни.

То есть трактует все произведения по-своему, как человек XXI века.

Казалось бы - невозможно. Возможно! Если быть преданным своему делу

так, как Муратбек. Доказательством тому - Гран-при Международного

фестиваля искусств “Шабыт”. Среди выступлений 16 ансамблей высокое

жюри отдало предпочтение коллективу Муратбека Джунысбекова именно

за оригинальную трактовку известных мелодий. На суд зрителей и жюри

Муратбек с ансамблем вынесли кюй Коркыта “Коркыт”, кюй Ыкыласа “Ерден”

и две песни - “Караторгай”, написаную Аханом Серэ, которую Муратбек

спел в сопровождении ансамбля, и песню “Зауреш” народного поэта

Мухита.

Казалось бы, о чем еще может мечтать заслуженный артист республики

Муратбек Джунысбеков? Я спросил его об этом и понял, что мечты его

находятся совсем в ином “измерении”. У редких людей и мечты редкие.

Муратбек мечтает отыскать тот самый прекрасный звук домбры, который

бы гармонично слился с голосом певца. Он изготовил десятки инструментов,

но еще по-прежнему сомневается - нашел ли он их истинное звучание.

Кстати две домбры из коллекции Муратбека хранятся в республиканском

музее народных инструментов имени Ыкыласа. В 1989 году инструменты

из его коллекции экспонировались на музыкальной выставке в Париже.

- Искусство вечно, а человек - нет, - с грустью говорит Муратбек

Джунысбеков. Мне лишь краешком глаза удалось увидеть то, что наш

народ создавал и приумножал столетиями. Но и того, что я увидел,

мне хватит на всю жизнь. Главное - сохранить то, что создано.

Может быть, поэтому Муратбек с щедростью, присущей только одаренным

людям, бескорыстно отдает свои творения. Вначале несколько инструментов

он принес в фольклорно-этнографический ансамбль “Адырна” алматинской

областной филармонии. Затем - в созданный им самим ансамбль кобызистов.

- Человек, посвятивший себя музыке, всю жизнь сам себя воспитывает,

- считает Муратбек. Я понял, что настроение, мысли и чувства человека

влияют на звучание инструмента. Я и раньше об этом задумывался,

но всерьез эту мысль не воспринимал. А теперь - убежден. Инструмент,

изготовленный настоящим мастером, “чувствует” состояние музыканта.

И если тому плохо - будут звучать ноты, но не мелодия. Такова уж

природа музыки, особенно народной. Ведь все кюи, созданные на основе

легенд или реальных событий, - это произведения с огромным этическим

и духовным потенциалом. Они призваны заставить человека думать,

чувствовать, сопереживать. Хотя, нет. Заставить делать это невозможно.

Они могут изменить человека, а в этом - истинная сила и предназначение

искусства.

|